湿气不走,又肥又丑!用好这4个祛湿穴位,赶走一身湿气

盛夏时节,湿热交蒸,合而为湿热邪气。中医认为“湿气通于脾”,所以健脾祛湿是夏季养生重点。

尤其是本身就有湿气的人,如果生活中不注意会出现湿气加重的现象。

大便粘腻、身体困重、头发油腻、疲倦无力、食欲不振……这些湿气重的常见症状在夏季会加重,尤其是连续阴雨天后,症状加重的会更明显。

千寒易去,一湿难除。中医认为湿邪具有重浊、黏滞、趋下的特点,湿气重的人在生活方式调理的基础上,不妨通过穴位按摩来帮助排湿。下面介绍4个常用的祛湿穴位。

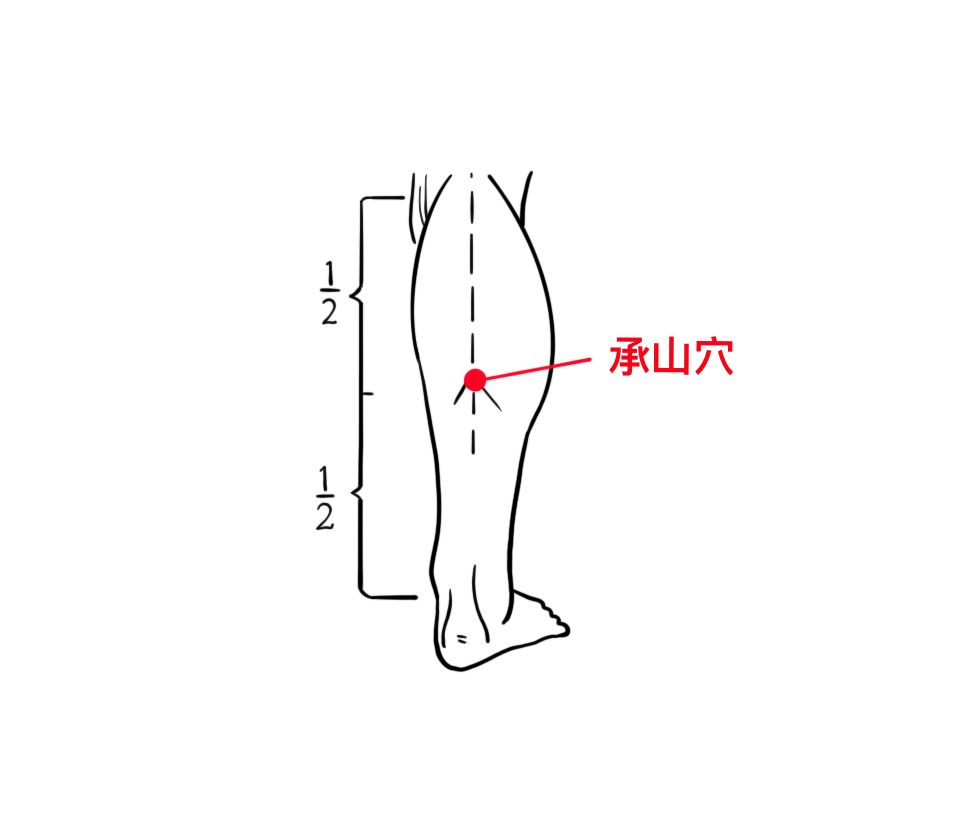

承山穴

位置:位于小腿后方,当绷直脚尖时,小腿肚肌肉下方出现的"人"字形凹陷处即是承山穴。

祛湿原理:承山穴位于足太阳膀胱经,膀胱经主一身之水液代谢。刺激承山穴能振奋膀胱经的阳气,增强身体排水功能,就像打开了水闸,让滞留的湿浊之邪顺势而下。

体内湿气重的人按压承山穴会有非常明显的酸胀感。按揉承山穴一段时间后,还会感觉身体微微发热,这是膀胱经阳气振奋产生的,身上的湿气会随着体温升高慢慢散发出来。

按摩方法:用拇指指腹按压穴位,以有酸胀感为宜,每次按压3-5分钟,每日2-3次。也可用艾条温和灸10-15分钟,感受温热感向小腿扩散为佳。

下午3-5点膀胱经当令,气血最为旺盛,此时按揉承山穴祛湿效果最佳。

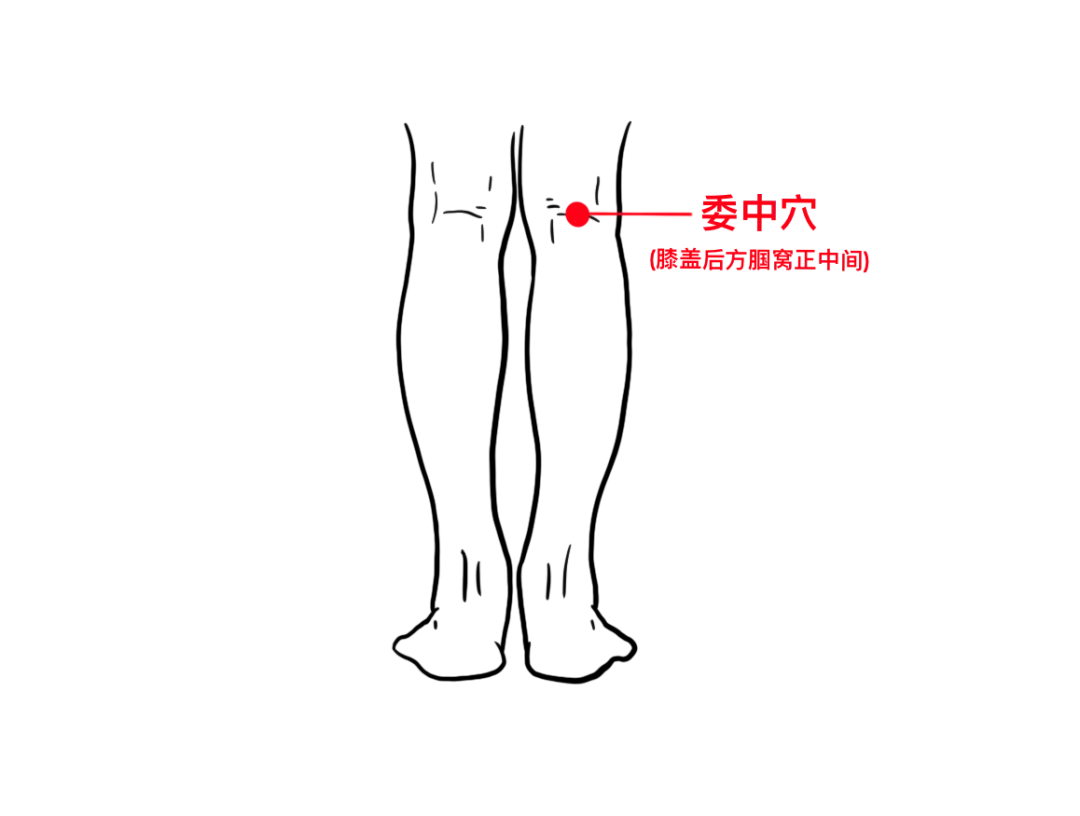

委中穴

位置:膝关节后方,腘窝横纹的中点处就是委中穴。

祛湿原理:委中穴是足太阳膀胱经的合穴,中医认为“合治内腑”,刺激此穴可调节膀胱功能,促进水湿排泄。同时,委中穴位于大关节处,能疏通下肢气血,消除因湿邪导致的下肢沉重感。

按摩方法:可用中指指腹点按,力度以稍感酸痛为宜,一压一松为1次,连做10-20次。或用掌心拍打腘窝处,连做20-40次。艾灸时需暴露腘窝,注意避免烫伤。湿重者此处常有明显压痛感,随着调理会逐渐减轻。

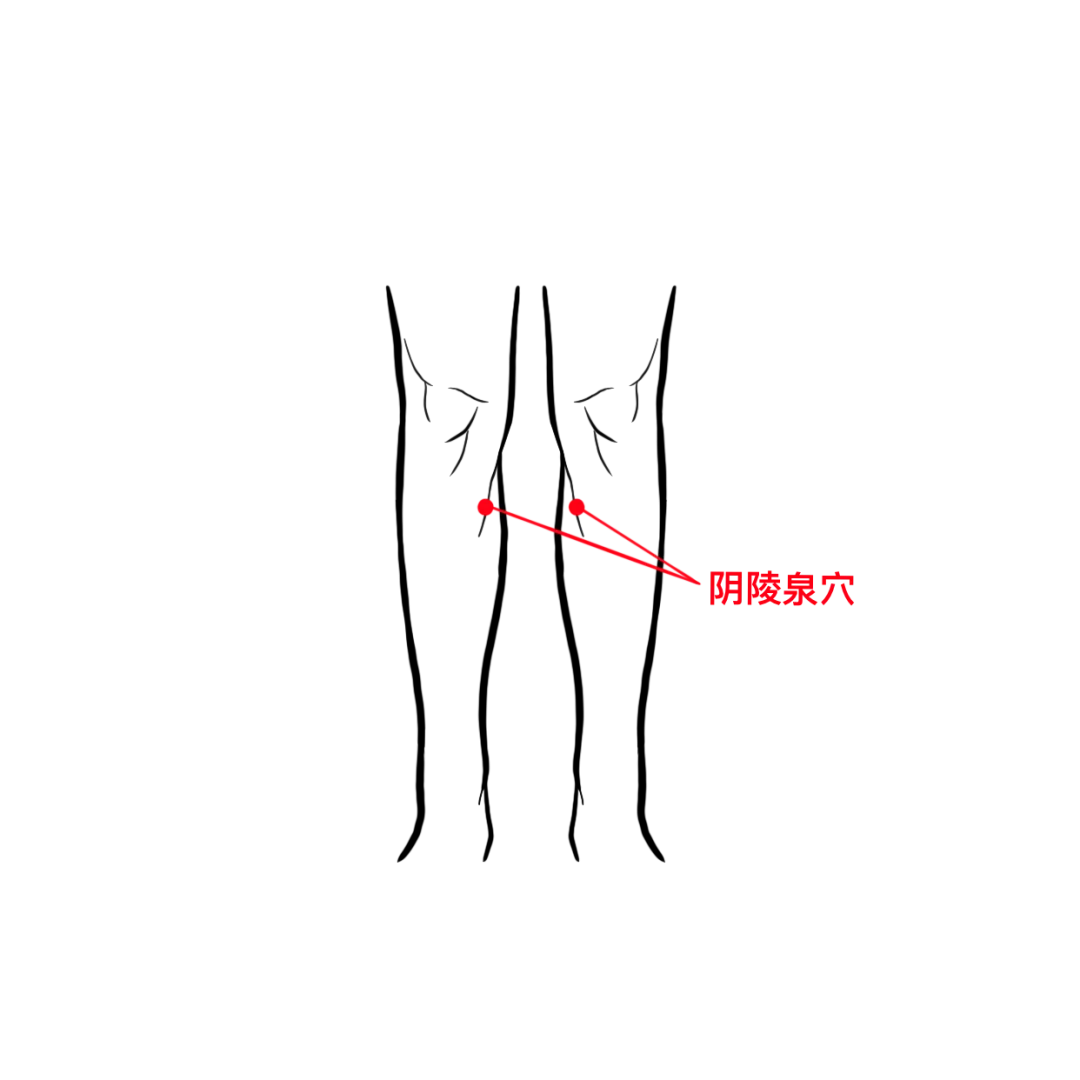

阴陵泉穴

位置:位于小腿内侧,胫骨内侧髁后下方凹陷处。取穴时,可正坐屈膝,沿胫骨内侧向上摸,在膝盖下方凹陷处即为阴陵泉穴。

祛湿原理:阴陵泉穴是足太阴脾经的合穴,脾在中医理论中主运化水湿。现代人饮食不节、思虑过度易伤脾,导致水湿内停。刺激阴陵泉穴能健脾益气,增强脾脏运化水湿的功能,从根本上解决湿气问题。

按摩方法:用拇指指端垂直按压,可配合顺时针揉动,力度以能耐受为度。脾虚湿盛者常在此处摸到条索状结节,坚持按摩可逐渐消散。可搭配足三里穴(膝盖下3寸)增强效果。

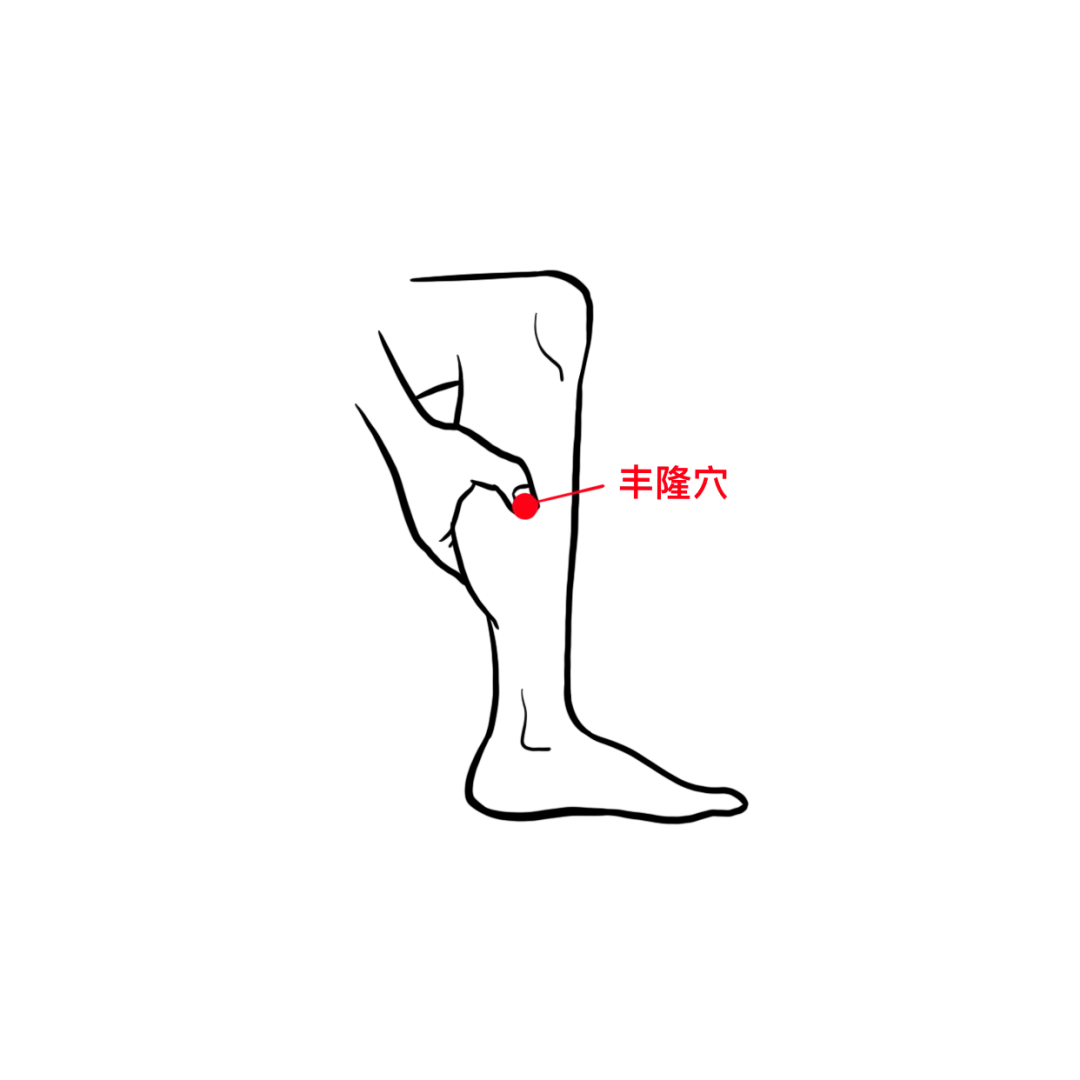

丰隆穴

位置:位于小腿前外侧,外踝尖上8寸,距胫骨前缘两横指处。取穴时,可找外踝尖与膝盖外侧凹陷连线的中点。

祛湿原理:丰隆穴是足阳明胃经的络穴,中医认为“脾胃为生痰之源”,刺激丰隆穴能化痰祛湿,特别适合痰湿体质人群。对于湿邪导致的头身困重、咳嗽痰多效果显著。

按摩方法:可用拇指或按摩棒稍用力按压,配合点颤手法。痰湿重者按压时常有明显酸胀痛感。也可采用刮痧法,从丰隆穴向足部方向刮拭,出痧后湿浊得泄,顿感轻松。

若湿气症状严重或长期不缓解,建议咨询专业中医师进行辨证施治。通过中药、针灸等综合调理,效果会更显著。

穴位艾灸、拔罐、刮痧、敷贴等理疗方式建议在专业人士指导下进行。

祛湿是个循序渐进的过程,贵在坚持。